薬物非臨床依存性研究技術ガイドライン

一、概要

薬物依存(Drug dependence)とは、薬物の身体的または精神的薬理学的作用により、快感を求めたり、不快感を抑えたりするために、身体に繰り返し投与という依存状態を指す。薬物依存と関連があるが、異なる概念は薬物乱用(Drug abuse)である。薬物乱用とは、期待される身体的または精神的刺激を求めにるために、意図的または非医療目的に薬物を使用することを指す。薬物乱用可能性(Drug abuse potential)とは、中枢神経系に作用する特定の薬物が乱用される可能性を指す。期待される精神的作用には、愉快感、幻覚およびその他の知覚障害、認知変化、および気分変化が含まれる。依存性のある薬物(特に精神依存性のある薬物)は、薬物乱用を引き起こす可能性があるため、薬物乱用の可能性に対する懸念は、しばしば薬物依存性試験を実施する重要な理由である。

薬物依存には、精神的依存性(Psychological dependence)と身体的依存(Physical dependence)が含まれる。精神的依存は、心理的依存(Psychic dependence)とも呼ばれ、薬物の報酬効果(薬物使用の可能性を高める肯定的な感情を生み出す能力)や薬物がない場合に生じる精神的苦痛に基づいて、身体の薬物使用に対する制御力が低下する状態を指す。身体的依存とは、薬物を繰り返し投与後に身体に生理的適応が生じる状態を指し、突然の休薬または大幅な減量により離脱症状として表れる。依存性のある薬物は、精神的依存と身体的依存が共存する場合と分離する場合がある。また、薬物耐性は、薬物乱用に伴う影響であると考えられる。耐性(Tolerance)とは、ある薬物を繰り返し使用することにより、薬物に対する身体の感受性が低下し、本来の効果を得るためには投与量を増やす必要があるという生理的な適応が生じる状態を指す。身体的依存または耐性の有無が薬物乱用可能性を決定するものではないが、薬物に報酬効果を有する場合、身体的依存または耐性を誘導する能力が、その薬物の全体的な薬物乱用可能性に影響を与える可能性がある。

乱用可能性を有する医薬品は、中枢神経系(Central nervous system、CNS)活性を持ち、愉快感(または他の気分変化)、幻覚、あるいはCNS抑制剤または覚せい剤と一致する効果をもたらすことがよくある。したがって、CNSの活性化に関連する薬物については、適応症にかかわらず依存性評価の必要性を考慮すべきである。

薬物依存性試験は、薬物の非臨床安全性評価において、臨床依存可能性評価の必要性の判断、臨床依存可能性評価のための試験設計の支持、臨床現場における医薬品の合理的な使用の指導、乱用傾向の警告に利用できる重要な内容である。

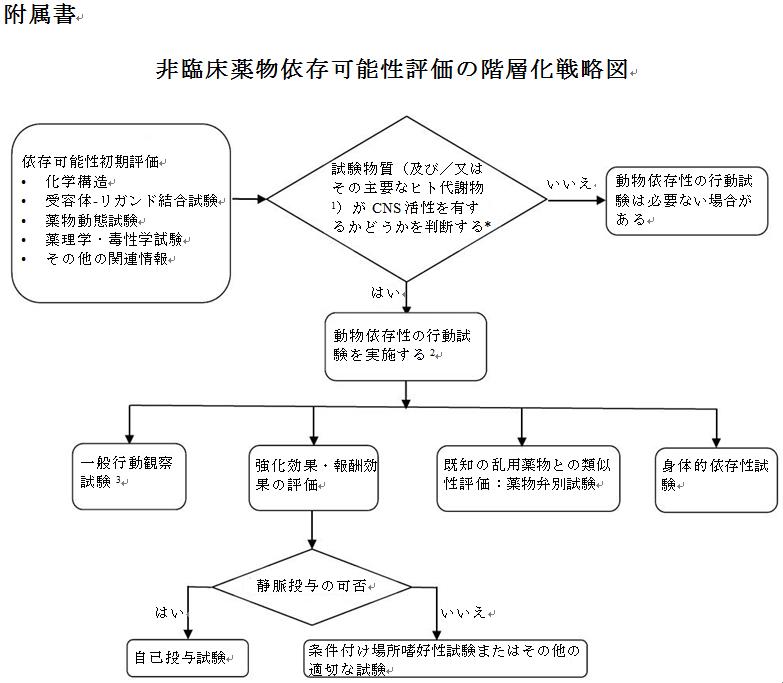

本ガイドラインは、依存可能性評価の階層化戦略、依存可能性早期評価の内容を紹介し、動物における依存性に関する行動実験の基本的な要求に焦点を当てた。

本ガイドラインは、漢方薬と化学薬品の非臨床依存可能性評価と研究に適用する。

二、依存可能性評価の階層化戦略

薬物依存可能性評価は、階層化評価戦略を採用し、異なる薬物開発段階で異なる情報を獲得し、早期情報に反映された被験物質の特性に基づいて、次の試験内容を確定する(詳細は下記および付録を参照)。

依存/乱用可能性のある薬物は、ほとんどCNS活性を有するため、被験物質(またはヒトの主要代謝物)がCNS活性を有する場合、特異的な動物依存性試験を行う必要がある。したがって、薬物依存可能性評価において、被験物質がCNS活性を有するかどうかを確認することは非常に重要である。

薬物開発の初期に収集された非臨床データは、依存可能性の早期徴候の発見に役立つ。これらの初期徴候は通常、作用持続時間を決定するためのPK/PD特徴、既知の依存性薬物との化学構造の類似性、受容体結合特性、非臨床in vivo試験における行動/臨床症状を含む、ヒトへの初回投与前に得られるものである。

これらの初期試験が被験物質が明らかな依存可能性を有することを示さない場合、非臨床依存性モデルにおいてさらなる試験を行う必要がない。通常、初期試験で被験物質がCNS活性を示し、既知の依存性パターンに関連するシグナルを示した場合、または中枢神経系に作用する新たな作用機序が示された場合、大規模臨床試験(例えば、第III相臨床試験)をサポートするために、さらなる非臨床依存性試験が推奨されている。

また、ヒト薬物動態データを取得した後、ヒトの主要代謝物[代謝物非臨床試験に関するICH M3(R2)およびそのQ&Aの要求事項を参照する]に依存性リスクがあるかどうか、CNS活性があるかどうか、未変化体の非臨床研究で十分に評価されているかどうか、必要に応じて依存可能性評価に関連する試験を別途行う必要がある。当該部分の試験は通常、大規模な臨床試験(例えば第III相臨床試験)の前に完成するものとする。

三、依存可能性の初期評価

被験物質がCNS活性を有するかどうかは、非臨床依存性試験を行う前提条件であるため、薬物開発の初期に、被験物質がCNS活性を有するかどうかを評価するための関連情報を総合し、依存可能性を予備的に評価する必要がある。評価にあたっては、次の点を考慮する必要がある。

既知の依存性を有する薬物の化学構造と類似性がある場合;受容体−リガンド結合試験は、被験物質が依存性に関連する標的/部位に作用する可能性が示された場合;薬物動態学は、被験物質(および/またはその主要代謝物)が血液脳関門を介して脳組織に分布する可能性があることが示唆されている場合;薬理学的および毒性学的試験におけるCNS活性または依存性を示唆する徴候が提示されている場合;など。

(一)受容体-リガンド結合試験

CNS活性薬物について、受容体−リガンド結合試験は通常、薬物の初期開発の一部である。これは、薬物依存性に関与することが知られている標的/部位に対する被験物質の結合を確認することができるため、これらのデータから依存性を示す最初のシグナルを得ることができる。

被験物質の脳内薬理作用部位を同定するために、in vitro受容体−リガンド結合試験を用いて包括的なスクリーニングを行う必要がある。CNSの可能な作用部位としては、受容体、トランスポーター、およびイオンゲートチャネルシステムなどが考えられる。特に、新しい薬理作用機序は、ヒトにおいてこれまで識別されていなかった乱用/依存可能性と関連する可能性がある。

乱用/依存可能性に関連する神経系の標的/部位としては、オピオイド、ドーパミン、セロトニン、カンナビノイド、ガンマアミノ酪酸(GABA)、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体、トランスポーター(例、ドーパミン、セロトニン、GABA)、イオンチャネル複合体(例、カルシウム、カリウム、塩化物)などが含まれるが、これらに限定されない 。

包括的な受容体−リガンド結合試験は、一般にCNS中の多くの標的/部位を評価するが、現在、乱用/依存可能性に関連することしか知られているには、そのうちのごく一部に過ぎない。しかし、これまで乱用/依存可能性とは無関係と考えられていた作用機序を持つ新薬が、乱用/依存性に関連するシグナルを生成する可能性がある。測定された標的/部位の多くは、薬物乱用/依存性を直接予測することはできないが、乱用関連の試験で観察される可能性のある動物の行動やヒトの有害事象を予測することができる。

受容体−リガンド結合試験を行う際には、適切な陽性対照物質と内部標準物質の使用など、一般的な科学的原則に従うべきである。可能な限り選択性の高い放射性リガンドを使用するものとする。リガンドの濃度は少なくとも10 μM(または予想される治療曝露の数倍に相当する濃度)であることが望ましい。

受容体−リガンド結合試験から得られたデータについては、特異性(リガンドが1つ以上の部位に結合するかどうか)と選択性(異なる結合部位に対するリガンドの相対親和性)の両方について評価する必要がある。

結合能を有する標的/部位については、さらに細胞レベルでのin vitro機能性試験を行い、被験物質が特定の結合部位でアゴニスト、アンタゴニスト、部分アゴニスト、または混合アゴニスト−アンタゴニストであるかを判断する。機能性試験には、神経伝達物質の放出、セカンドメッセンジャー活性の測定などが含まれる。

受容体−リガンド結合と機能特性を理解することで、どの動物行動試験が関連するのかを特定するのに役立つ。

in vitro受容体−リガンド結合試験の結果によっては、その後、in vitro試験で観察された結合特性をin vivo試験でさらに確認する必要がある場合がある。

上記の内容は、臨床試験段階のヒト薬物動態試験で確認されたヒトの主要代謝物にも適用される。

(二)薬物動態試験

薬物動態試験から得られる依存性の初期徴候としては、脳中相対分布と透過性が含まれ、被験物質が血液脳関門を透過して脳に侵入したり、脳内で代謝物を形成することができれば、被験物質がCNS活性を有するかどうかを示唆することができる。

また、非臨床薬物動態資料は、未変化体およびCNS活性を有するヒトの主要代謝物(薬物関連総暴露量の10%以上)の血漿ピーク濃度(Cmax)、最高血中濃度到達時間(Tmax)、薬理効果発現までの時間、消失半減期(T½)など、動物依存性試験の合理的なデザインおよび解釈にとって重要である。曲線下面積(AUC0-∞)、バイオアベイラビリティ、CNS濃度、薬物クリアランスなど、他のパラメータも一部の薬物にとって重要であると考えられる。

(三)薬理学と毒性学試験

薬理学および/または毒性学試験は、被験物質がCNS活性を示唆する一般的な行動変化を動物に誘導できる。例えば:薬力学試験に出現したCNS関連反応、反復投与毒性試験における休薬後の回復期に出現した異常行動または離脱症状。

上記の研究および関連情報により、被験物質がCNS活性を有すると評価された場合、さらなる動物依存性の行動試験が必要となる。また、被験物質が既知の依存性パターンに関するシグナルを示している場合、またはCNSに作用する新たな作用機序を有する場合には、さらなる動物依存性の行動試験も必要となる。

しかし、関連情報の評価を経て、以下の3つの状況に同時に合致する場合は、さらなる動物依存性の行動試験を行う必要がない場合がある。(1)被験物質は、適切な濃度において依存性に関連する分子標的との相互作用がないか、または被験物質と関連標的との結合が観察されるが、その結合は対応する機能的変化を起こさない。(2)in vivo試験で依存性可能性を示さない。(3)被験物質について、依存性に関連する可能性のある新たな作用機序は確認されなかった。

μオピオイド受容体完全アゴニストのようなin vitro試験において、依存可能性のクラスと程度が十分に示されている場合、さらなる試験は必要ない場合がある。しかし、このようなオピオイド系薬物は、混合オピオイド系の特徴を示すことが多く、その依存性を調べるにはさらなる試験が必要である。

後続の動物またはヒト試験において、被験物質が依存可能性を示唆するシグナルを示す場合、さらなる薬物依存性試験の必要性を再考すべきである。

四、動物依存性の行動試験

被験物質および/またはその主要代謝物がCNS活性を有することを確認した後、依存性に関連する動物行動試験を実施するものとする。これらの試験は、被験物質が動物体内で動物の行動に変化を引き起こすことができるかどうかを評価するもので、それにより被験物質に対する人体の依存性や乱用のリスクを示すことができる。被験物質が一般的な行動に影響または干渉しているかどうかを検出する非臨床安全性試験における一般行動試験は、被験物質が依存性と関連するシグナル(例えば、中枢興奮の過剰な活性化を示唆する)を生成するかどうかを示すことができる。特異的な依存性試験には、被験物質が報酬効果または強化効果を有するかどうか(自己投与試験および条件付け場所嗜好性試験)、被験物質が既知の乱用薬物と類似の作用を有するかどうか(薬物弁別試験)、さらに被験物質の長期投与による身体依存を生じる可能性(突然の休薬後に退薬症状が現れることにより提示できる、すなわち退薬試験)を評価することが含まれる。これらの特異的な依存性試験は、毒性学的試験で一般的に使用されている薬物依存性試験と呼ばれている。これらの特異的な依存性試験の結果は、臨床試験における乱用関連有害事象の評価と組み合わせて、ヒトでの依存/乱用可能性試験が必要かどうか、および試験計画書をどのように設計するかを決定するために用いられる。

一般に、薬物依存性を評価するには、薬物弁別試験、自己投与試験、および離脱評価試験の3つの特異的な依存性試験が必要である。試験を行う場合、自己投与試験と薬物弁別試験は通常、別々に行われる。離脱評価試験は、個別に実施してもよいし、実行可能な場合には反復投与毒性試験の回復期の設計に組み込むこともできる。

一般に、特異的な薬物依存性試験は、最終治療用量が得られる第II相臨床試験終了後に行われ、依存性試験の投与量は、提案された最高治療用量でヒト生じる暴露量に基づいて設計する必要があるためである。しかし、安全性リスクとその他の要因に基づく懸念など、被験物質の具体的な状況によっては、医薬品開発のより早い段階で依存性試験を行う必要がある場合がある。この場合、提案された最終治療用量を得た後、これらの試験の設計が要件を満たしているかどうかを再評価し、必要に応じて依存性試験を再実施する必要がある。

薬物依存に関する十分な情報を得るためには、薬物依存性試験内容の選択において、依存可能性の早期評価結果、早期薬理・毒性資料(薬力学、毒性学、薬物動態、安全薬理学などを含む)、既存の人体試験で提示された情報、およびヒトと動物の代謝差異性などを組み合わせて、合理的な試験設計を行う必要がある。本ガイドラインに記載されているいくつかの薬物依存性試験に適用されない場合は、他の検証された依存性試験を採用することができるが、合理的な根拠を提供すものとする。

(一)試験一般原則

薬物依存性試験は、薬物非臨床安全性研究の一部であり、「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準」(GLP)適合施設において、GLPを遵守して実施されるべきである。

薬物依存性の評価と試験設計は、被験物質の認知に基づいて、特定の問題に対する特定の分析の原則に従うべきである。上記のような早期依存可能性徴候評価に基づいて、合理的な試験方法を選択し、適切な試験プロトコルを設計し、試験結果を包括的な分析と評価を行うべきである。

試験設計は、毒性学試験の無作為、対照、再現の基本原則に合致すべきである。

(二)被験物質

漢方薬、天然薬物:被験物質は、臨床試験用に提案されたサンプルおよび/または市販されたサンプルの品質と安全性を十分に表すことができるサンプルを採用すべきである。工程経路および重要工程パラメータが確定された工程を用いて調製し、通常、パイロットスケール以上のサンプルとし、それ以外の場合は十分な理由があるものとする。

化学薬品:被験物質は、工程が比較的安定し、臨床試験や販売用サンプルとして提案されたサンプルの品質や安全性を反映できる純度および不純物含有量を有するサンプルとする。

被験物質の名称、出所、ロット番号、含有量(または仕様)、保存条件、有効期間および調製方法などを明記し、品質検査報告書を提供するものとする。試験に用いた溶媒および/または賦形剤は、名称、規格、ロット番号、有効期間、仕様および製造元などを明記し、試験要求事項に適合すべきである。

被験物質のサンプル分析を行い、サンプル分析報告書を提供するものとする。

(三)実験動物

げっ歯類動物における被験物質の代謝物特徴と薬物標的がヒトにおけるものと一致する場合、げっ歯類動物を依存性評価に使用すべきである。非ヒト霊長類動物は通常使用せず、少数の場合において、非ヒト霊長類動物がヒトの依存性を予測でき、げっ歯類動物モデルが予測できないという明確な証拠がある場合にのみ、非ヒト霊長類動物を用いて試験を行う。

依存性試験は、有効性が確認され、広く用いられているラットを用いて行われることが多い。

依存性試験は、雌雄動物を用いて行われることが多い。単性別を採用する場合は、合理的な証拠を提供すべきである。

試験動物数は、被験物質に関連する行動変化を検出するのに適切な動物数であることを確認するため、統計学分析能力に基づいて決定されるべきである。

試験で使用された動物の投与歴(薬物の種類や投与の程度、時間などを含む)が判明し、入手可能な場合、既往投与が被験物質に対する動物の反応に影響を与える可能性があるため、投与歴を提供する必要がある。

(四)投与量

実施した具体的な試験、被験物質の特性に応じて適切な投与量を選択すべきである。投与量は、ヒトでの最高治療用量として提案されている用量で生じる最大血中濃度(Cmax)に基づいて設計し、最高投与量で生じる血中濃度は、臨床治療用量で生じる血中濃度の数倍とする必要がある。薬物乱用者/麻薬中毒者の用量は通常、臨床用量の数倍であるため、動物依存性試験における投与量は、臨床最高治療量から数倍の用量によって生じるCmaxと同等でなければならない(本原則は自己投与試験には適用されず、詳細は2.1自己投与試験を参照)。

また、被験物質が依存性に関連する標的に対して部分アゴニスト活性(高用量でアンタゴニスト活性、低用量でアゴニスト活性)を有し、適応症がアンタゴニスト作用に関連している場合、そのような被験物質に対して、依存性評価には適切な用量減少がより適切であると考えられる。

(五)投与経路

原則として、臨床投与経路を用いるが、異なるモデルに対して異なる投与経路が必要な場合がある。例えば、自己投与試験の場合、静脈投与経路を用いるべきである(詳細は2.1自己投与試験を参照)。また、将来の乱用/非医療目的で使用される可能性のある異なる投与経路を考慮すべきである。

(六)対照群

陽性と陰性対照群を設定すべきである。

試験システムの感度と有効性を検証するために、陽性対照群は、陰性対照群と統計学的に有意な差がある結果を生成し、依存可能性を検出できるようにする必要がある。可能であれば、陽性対照薬は被験物質と同じ薬理学的分類に属し、依存性があることが知られているものとする。陽性対照薬の用量は、特定の試験において依存性に対する十分な行動反応が得られるよう、依存性試験に関する公表文献を参照するなど、適切に選択する必要がある。新しい作用機序を有する被験物質については、作用機序は異なるが、被験物質と類似の適応症または行動特性を持つ薬物を陽性対照薬として選択することを検討することができる。

陰性対照群は、被験物質の溶媒または賦形剤を使用することが多い。

(七)指標測定時間

動物行動試験の指標測定は、被験物質の特性を完全に確認することを確保するために、TmaxまたはTmax前後に指標を測定する。Tmaxは投与経路に依存するため、動物PK試験データを参考に適切な指標となる測定時点を設計すべきである。測定開始の時間は、薬物の薬理効果発現までの時間によって異なる行動反応が起こる可能性があるため、評価された特定の動物行動によって異なる。

試験測定時点に対する耐性の影響に注意すべきである。動物依存可能性評価は通常、耐性を直接評価する必要はないが、被験物質の薬理的機序が耐性の発現に関連しているかどうかを知っておく必要がある。関連する場合、これは行動訓練および試験の時間に影響を与えるため、薬物曝露の頻度が耐性を誘発するには不十分である。試験の結果が陰性であっても、耐性の可能性が制御されていない場合、依存性シグナルが示さないと確実に解釈できないことが多い。新しい作用機序を有する被験物質については、被験物質の投与頻度が2日に1回以下であれば、耐性の可能性は低いと考えられる。

離脱評価試験では、すべての離脱症状を検出するのに十分な観察時間と頻度が必要である。

(八)各試験の一般要求事項

1. 一般行動試験

依存性情報を提示する可能性のある一般行動試験には、機能観察総合評価(FOB)試験/Irwin’s試験、運動能力試験などが含まれる。FOB試験/Irwin’s試験は、急性投与後の一定期間(Tmaxを含む)にわたって動物の一般行動を観察することにより、被験物質が依存性/乱用に関連する作用(例えば、ドーピングまたは鎮静剤)をもたらすかどうかの予備的な徴候を提供することができる。運動能力試験は、急性投与後に被験物質が動物の正常な運動機能を阻害する能力を示すもので、運動行動観察(常同行動を含む)、ロータロッド行為、立ち直り反射、筋緊張観察(例えば懸垂尾試験)、傾斜板試験などを含む。これらの試験は通常、安全薬理試験の一部であり、試験の具体的な要求事項と試験実施時期は、安全薬理試験に関するガイドラインを参照する。

2. 報酬効果/強化効果の評価

2.1 自己投与試験

自己投与試験(Self-administration study)は、被験物質が強化効果をもたらすのに十分な報酬効果を有するか、すなわち、動物が最初に被験物質と接触した後、繰り返す自己投与する可能性を評価するために用いられる。

自己投与試験の原理はスキナーのオペラント条件付けに基づくもので、動物の無意識な行動(ペダルを踏む、レバーを押すなど)で薬物を摂取し、薬物がもたらす多幸感によってペダルを踏み続ける行動を強化し、最終的には継続的な薬物強化によって、動物が積極的に薬物を求めるように学習するものである。オペラント条件付けの成立過程では、動物が条件付け強化能力を得るために、通常、音声刺激または(および)光刺激を伴う。

静脈投与経路は、薬物が速やかに脳に入り、薬物摂取行動(ペダル/レバーなど)と薬物の即効性を関連付けることが容易になるため、自己投与試験では、静脈投与経路を採用するとする。投与経路は、頚静脈が最も一般的である。被験物質の単回投与量は適切で高すぎず、数回に分けて投与した後の総投与量は、一般にヒトにおいて提案された治療用量で生じる暴露量と同様または数倍になるようにし、動物が薬物を直ちに過剰摂取する危険なしに繰り返し投与することができ、高用量単回投与直後に生じる精神的満足感が強化効果の評価に影響しないようにすることである。

自己投与試験の訓練段階は、一般的に1~FR10の固定比率(fixed ratio)で訓練し、最終試験は標準的なFR10を使用するものとする。

報酬効果のためにヒトで乱用されることが知られている幻覚作用を有するある種の薬物は、通常、動物の自己投与行動を引き起こさないか(例えば、5HT2Aアゴニスト)、または限られた条件下でのみ動物の自己投与行動を引き起こす(例えば、カンナビノイド)。したがって、この種の薬物の作用機序や行動効果に類似した被験物質については、自己投与試験は推奨されず、他の適切な精神依存性試験を行うことが推奨される。

静脈内投与ができない被験物質については、自己投与試験には適用されず、条件付け場所嗜好性試験またはその他の適切な試験を選択することができる。

2.2 条件付け場所嗜好性試験

条件付け場所嗜好性(Conditioned place preference、CPP)試験は、動物が被験物質非投与箱よりも投与箱を好むことで示されるように、被験物質が報酬効果をもたらす能力を評価するために使用される。

CPP試験は、バブロフの古典的条件付けに基づいて、報酬刺激(薬物)と非報酬刺激(特定の環境)を繰り返し関連付けることにより、後者に報酬特性を付与する。これにより、薬物を投与しない場合でも、動物はその特定の環境への嗜好を示すことができる。

CPP試験と自己投与試験の相違点は、CPP試験では薬物の報酬効果によって強化効果が生じるかどうかを検出しないことである。また、CPP試験は自己投与試験に比べ、感度または信頼性が低いと考えられる。しかし、CPP試験は投与経路に制限されず、Tmax で試験を行う限り、投与経路は重要な要素とはならない。

3. 乱用薬物の既知効果との類似性評価

薬物弁別試験(Drug discrimination study)

薬物弁別試験は、被験物質が既知の乱用薬物(トレーニングドラッグ)に類似した「主観的感覚」をもたらすかどうかを評価するために用いられる。

依存性薬物は、人に多幸感や満足感などの情緒効果をもたらすが、これは主観的効果に属する。主観的効果を持つ薬物は、動物の行動反応を制御し、弁別行動効果をもたらすことができる。薬物弁別試験は、オペラント行動試験である。薬物弁別試験は、異なる投与経路に適用される。

薬物弁別試験は、一般的に、食物訓練段階、集中訓練段階、挑戦試験段階に分けられる。動物は通常、10(FR10)の固定比率で集中訓練を受け、試験段階でもFR10を用いる。挑戦試験段階では、陽性対照、陰性対照および被験物質の挑戦試験を行うべきである。被験物質は、動物が訓練薬側のペダル/レバー押しに割合が>80%の場合を「完全般化」、訓練薬側のペダル/レバー押しに割合が<20%の場合を「般化なし」、両者の間を「部分般化」とする。60~80%の間の「部分般化」は、訓練薬によって生じる「主観的感覚」に類似していると考えられる。

被験物質が訓練薬(既知の乱用薬物)に対して完全または部分般化をもたらす場合、乱用の可能性があると考えられる。しかし、薬物弁別は作用機序に依存するため、訓練薬と類似した薬理活性を持つ被験物質のみが訓練薬物に般化する可能性がある。

4. 身体的依存性評価

身体的依存性評価は通常、被験物質の長期反復投与後の突然中止して、離脱症状の有無を評価する離脱試験により行われる。この評価は、反復投与毒性試験に統合して行うことも、試験投与終了時に行うことも、別々に行うこともできる。ほとんどの依存性薬物は、生理適応に達した後、突然の中止や大幅な減量により、通常、オピオイド系薬物離脱後の流涙、唾液分泌、下痢、立毛、身震い行動などの身体的離脱症状が発生する。異なる薬理学的カテゴリの薬物は、異なる離脱症候群を引き起こす傾向がある。

身体的離脱試験には、数週間の投与後、投与を中止してに直接離脱症状を観察する自然離脱試験と、一般的に薬物を短時間で増量して投与し、対応するアンタゴニストを用いて離脱反応を急速に誘発する薬物沈殿離脱試験を含む。離脱症状の進行および程度は、薬物種別、投与経路、投与量、作用時間などによって異なる。

自然退薬試験は第一選択である。一般的に、ヒトの治療用量(合によっては治療用量を超える量)の曝露量に相当する用量を少なくとも4週間投与後、突然投与を中止する。行動観察は、中止の数日前から開始し、少なくとも7日間、または被験物質が消失されるまで、毎日継続するものとする。異なる薬理学的カテゴリの薬物は、しばしば異なる離脱症状を生じるため(部分的に重複することもある)、薬理学的カテゴリの薬物の予想される離脱行動の標準的なチェックリストを使用する必要がある。

五、非臨床依存性試験結果の総合分析と評価

非臨床依存性試験データを分析・評価する際にには、以下の点を考慮することが推奨される。

1. 薬物依存性試験では、試験システムの信頼性と感度が非常に重要であり、陰性対照と陽性対照の結果に基づいて試験システムの有効性を評価すべきである。異なる薬理学的作用類別は、異なる試験または試験設計に適用できる可能性があるため、選択された試験とその試験設計の合理性を総合的に評価し、モデルの信頼できるかどうか、測定指標が感度、専属性、信頼性を持っているかどうかを説明すべきである。

2. 行動試験は多くの要因に影響され、動物間の変異性が大きいため、各試験の結果に対して、その統計学的意義と生物学的意義を総合的に分析する必要がある。統計学的差異は、被験物質が考察された試験結果に影響があるかどうかを判断することができるが、サンプルサイズの制限により、実際の生物学的差異が隠される可能性があるため、サンプルサイズは統計学的検出力の要件を満たすのに十分でなければならず、同時に、各サンプルの試験結果を分析する必要がある。なお、動物の正常な反応と結合して分析することもできる。

3. 耐性の有無、および耐性が依存可能性に影響するかどうかを評価する必要がある。

要するに、被験物質の依存性リスク評価においては、すべての非臨床試験データを十分に活用し、薬学的、薬理毒性学的、臨床試験情報を結合し、科学的かつ客観的な分析と総合評価を行い、依存可能性の有無を判断し、人体依存可能性評価試験の必要性を示し、人体依存性試験の設計に情報を提供し、薬物分類情報を提示し、臨床で合理的な応用を指導し、薬物乱用の発生を回避する。

六、参考文献

[1] ICH. M3(R2): Guidance on Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals 2009.

[2] FDA. Assessment of Abuse Potential of Drugs Guidance for Industry. 2017.

[3] EMEA. Guideline on the Non-Clinical Investigation of Dependence Potential of Medicinal Products. 2006

注:

1、臨床試験段階の人体薬物動態試験で発見されたヒトの主要代謝物について、代謝物の状況に基づいて代謝物の非臨床依存可能性評価を行う必要があるかどうかを判断する。

2、本ガイドラインに記載されたいくつかの依存性試験が適用できない場合、他の検証された依存性試験を採用することもできますが、合理的な根拠を提供すべきである。

3、これらの試験は安全薬理学試験の一部であり、試験の具体的な要求と試験時間は、安全薬理学試験に関するガイドラインを参考にする。

*CNSに作用する新たな作用機序を有する被験物質については、動物依存性の行動試験を実施する必要がある。

ホーム

ホーム 最新情報

最新情報 機構紹介

機構紹介 国際交流

国際交流 サイトについて

サイトについて